La Dra. Marisol Medina, del Sº de Rehabilitación de nuestro Hospital, presentó el pasado martes 15 de Enero una actualización sobre el manejo del dolor crónico por parte de su Servicio. Se hace una introducción con las clasificaciones de los tipos de dolor, sus causas más frecuentes y la importancia de hacer un diagnóstico etiológico. Se destaca también la necesidad de realizar un tratamiento precoz y de intentar evitar que el dolor agudo se cronifique. En la segunda parte de la presentación, se describen las opciones terapéuticas más utilizadas en su Servico, con una revisión final sobre los analgésicos más habituales

Para ver la presentación completa pinchar AQUÍ

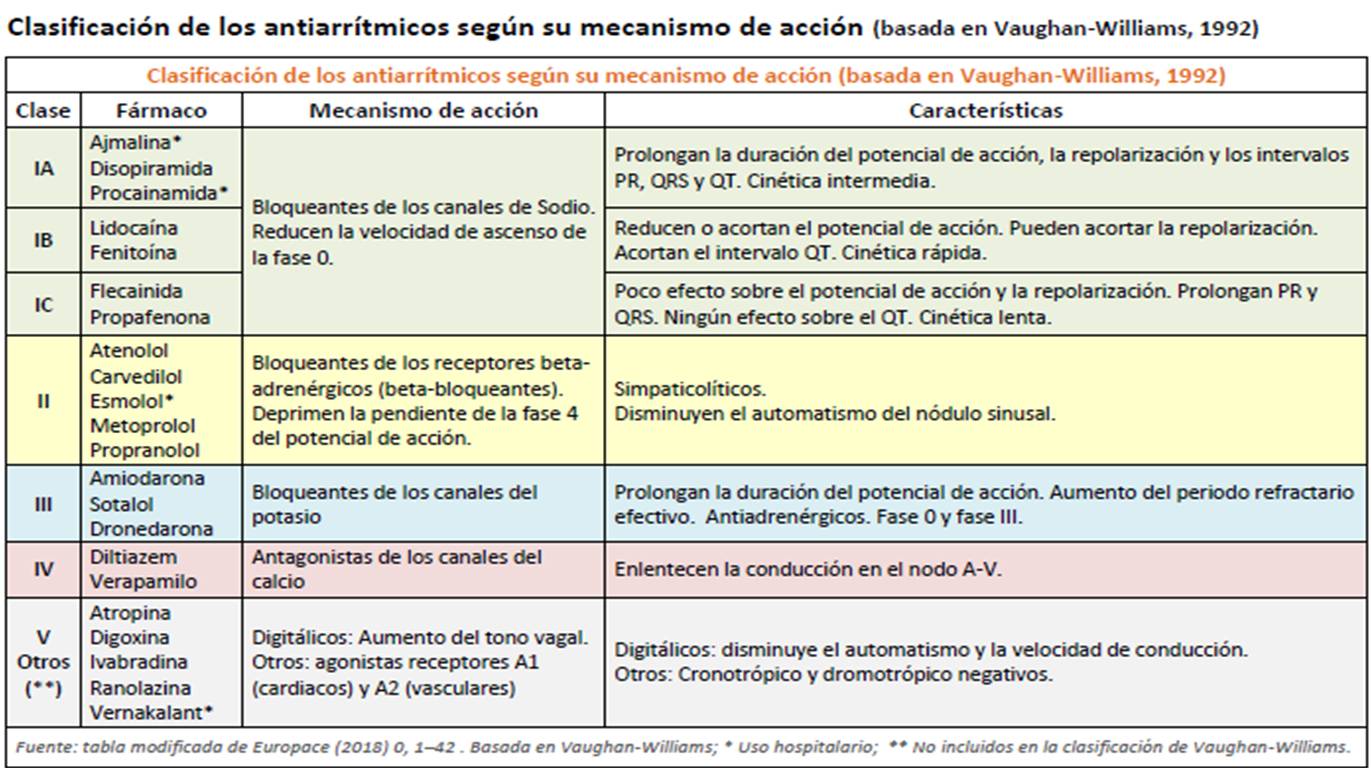

publicadas en revistas de Atención Primaria para hacer una actualización de estos tratamientos. Se analizan sus clasificaciones, la clásica de Vaughan y Williams y las modificaciones recientes añadiendo un quinto grupo. Se revisan los principales fármacos de cada grupo y después cada una de sus indicaciones.

publicadas en revistas de Atención Primaria para hacer una actualización de estos tratamientos. Se analizan sus clasificaciones, la clásica de Vaughan y Williams y las modificaciones recientes añadiendo un quinto grupo. Se revisan los principales fármacos de cada grupo y después cada una de sus indicaciones. la compresión de la médula espinal a nivel cervical, con diferentes grados de afectación y potenciales complicaciones que pueden llegar a la tetraplejia. La prevalencia es muy variable, con grandes diferencias de unos países a otros, probablemente en relación con un infradiagnóstico. La fisiopatología es muy amplia pero siempre relacionada con cambios degenerativos en la columna cervical. Se revisan los aspectos clínicos y los métodos diagnósticos (exploración y radiología), y se destaca el elevado retraso en el diagnóstico de esta entidad. Por último, se analizan el diagnóstico diferencial y las opciones de tratamiento, fundamentalmente quirúrgicas.

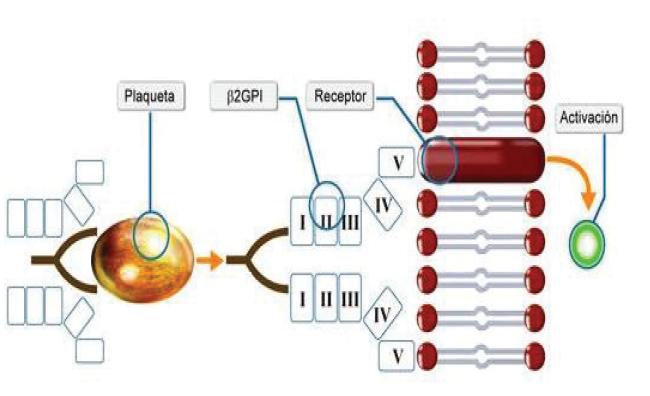

la compresión de la médula espinal a nivel cervical, con diferentes grados de afectación y potenciales complicaciones que pueden llegar a la tetraplejia. La prevalencia es muy variable, con grandes diferencias de unos países a otros, probablemente en relación con un infradiagnóstico. La fisiopatología es muy amplia pero siempre relacionada con cambios degenerativos en la columna cervical. Se revisan los aspectos clínicos y los métodos diagnósticos (exploración y radiología), y se destaca el elevado retraso en el diagnóstico de esta entidad. Por último, se analizan el diagnóstico diferencial y las opciones de tratamiento, fundamentalmente quirúrgicas. antibeta2-GP1 y anticoagulante lúpico. Se citan los datos de prevalencia, imperfectos, en torno a 50 casos/100.000 habitantes y la necesidad de combinar un diagnóstico clínico y analítico. Se analiza la relación con diferentes patologías: trombosis, ictus, enfermedades autoinmunes (s. t. LES), patología ginecológica, etc. Se describen también la fisiopatología y los métodos de diagnóstico y cribado. Por último, se revisan las últimas recomendaciones de tratamiento.

antibeta2-GP1 y anticoagulante lúpico. Se citan los datos de prevalencia, imperfectos, en torno a 50 casos/100.000 habitantes y la necesidad de combinar un diagnóstico clínico y analítico. Se analiza la relación con diferentes patologías: trombosis, ictus, enfermedades autoinmunes (s. t. LES), patología ginecológica, etc. Se describen también la fisiopatología y los métodos de diagnóstico y cribado. Por último, se revisan las últimas recomendaciones de tratamiento. Periférico y Central, las diferentes formas de presentación y los fármacos que con mayor frecuencia aparecen implicados. Se describen las miopatías, el Dropped Head Syndrome y el PRES. Se destaca la importancia de la vía de administración y el «chemo brain», deterioro cognitivo leve asociado al tratamiento del cáncer.

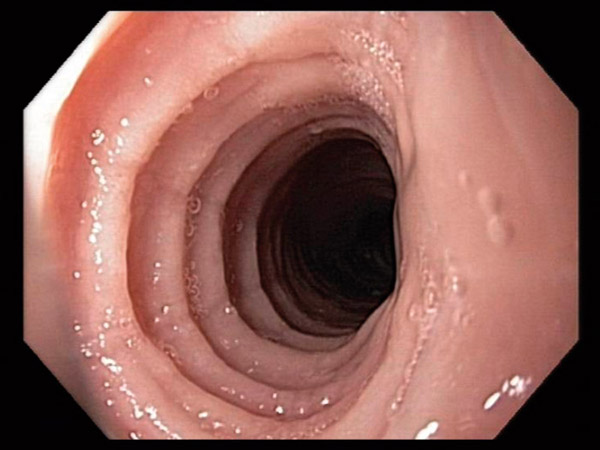

Periférico y Central, las diferentes formas de presentación y los fármacos que con mayor frecuencia aparecen implicados. Se describen las miopatías, el Dropped Head Syndrome y el PRES. Se destaca la importancia de la vía de administración y el «chemo brain», deterioro cognitivo leve asociado al tratamiento del cáncer. «protuberancia desarrollada a partir del crecimiento de la mucosa«, revisa las clasificaciones clásicas (pediculados, sésiles y planos), las posibilidades de resección endoscópica habituales y las nuevas técnicas: disección submucosa, TAMIS y TEM. Se plantean nuevas clasificaciones dentro del concepto LST (lesiones de crecimiento predominantemente superficial): granulares y no granulares y las nuevas clasificaciones que combinan tamaño y aspecto macroscópico: París, KUDO y Sano-Emura. Para acabar, una amplia descripción de los requisitos para realizar una resección endoscópica de forma adecuada y de las posibles complicaciones.

«protuberancia desarrollada a partir del crecimiento de la mucosa«, revisa las clasificaciones clásicas (pediculados, sésiles y planos), las posibilidades de resección endoscópica habituales y las nuevas técnicas: disección submucosa, TAMIS y TEM. Se plantean nuevas clasificaciones dentro del concepto LST (lesiones de crecimiento predominantemente superficial): granulares y no granulares y las nuevas clasificaciones que combinan tamaño y aspecto macroscópico: París, KUDO y Sano-Emura. Para acabar, una amplia descripción de los requisitos para realizar una resección endoscópica de forma adecuada y de las posibles complicaciones. medible objetivamente que es evaluada como un indicador. Están en constante expansión y hay un gran interés por parte de la industria farmacéutica en su desarrollo. Dentro de los «Hallmarks» of Cancer se incluye el estudio de estos marcadores como parte del desarrollo de la Oncología. En la presentación se revisan las novedades referidas a neoplasias de mama, pulmón no microcítico, cáncer colorrectal, cáncer gástrico, melanoma metastásico, GIST y ovario.

medible objetivamente que es evaluada como un indicador. Están en constante expansión y hay un gran interés por parte de la industria farmacéutica en su desarrollo. Dentro de los «Hallmarks» of Cancer se incluye el estudio de estos marcadores como parte del desarrollo de la Oncología. En la presentación se revisan las novedades referidas a neoplasias de mama, pulmón no microcítico, cáncer colorrectal, cáncer gástrico, melanoma metastásico, GIST y ovario. epidemiología de las úlceras crónicas en nuestro medio, en base a un trabajo que revisa esta patología en 2013. A destacar: 2/3 son de origen nosocomial, su incidencia no disminuye y el problema destaca en las UCIs. Sobre las neoplasias originadas sobre úlceras cutáneas, se insiste en la importancia de la cronicidad de las lesiones, la necesidad de un diagnóstico precoz y la utilidad del tratamiento quirúrgico. Se citan también otras opciones terapéuticas como la quimio y radioterapia. Toda la Sesión se acompaña de imágenes explicativas y, para acabar, se discuten dos casos prácticos vistos en su Servicio.

epidemiología de las úlceras crónicas en nuestro medio, en base a un trabajo que revisa esta patología en 2013. A destacar: 2/3 son de origen nosocomial, su incidencia no disminuye y el problema destaca en las UCIs. Sobre las neoplasias originadas sobre úlceras cutáneas, se insiste en la importancia de la cronicidad de las lesiones, la necesidad de un diagnóstico precoz y la utilidad del tratamiento quirúrgico. Se citan también otras opciones terapéuticas como la quimio y radioterapia. Toda la Sesión se acompaña de imágenes explicativas y, para acabar, se discuten dos casos prácticos vistos en su Servicio. clásica, el tratamiento del SAHS, la ventiloterapia y la aerosolterapia. Se revisan las indicaciones y los dispositivos disponibles y se analizan publicaciones que evalúan el grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones de uso.

clásica, el tratamiento del SAHS, la ventiloterapia y la aerosolterapia. Se revisan las indicaciones y los dispositivos disponibles y se analizan publicaciones que evalúan el grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones de uso. novedades diagnósticas, el problema de las resistencias y las opciones de tratamiento según las últimas revisiones. La presentación se acompaña de una serie de cuadros alegóricos a la enfermedad tuberculosa.

novedades diagnósticas, el problema de las resistencias y las opciones de tratamiento según las últimas revisiones. La presentación se acompaña de una serie de cuadros alegóricos a la enfermedad tuberculosa. anticuerpos monoclonales, utilizados entre otras patologías, para el tratamiento del cáncer. Se hace una descripción general con su clasificación según mecanismos de acción y se detallan los posibles efectos secundarios y su manejo. Se hace una reflexión sobre el enfoque de los pacientes sometidos a estos tratamientos, cuando presentan complicaciones y se valora su ingreso en UCI. De hecho, se destaca la aparición de sesiones y documentos de consenso conjuntos entre estos Servicios para resolver un problema tan complejo.

anticuerpos monoclonales, utilizados entre otras patologías, para el tratamiento del cáncer. Se hace una descripción general con su clasificación según mecanismos de acción y se detallan los posibles efectos secundarios y su manejo. Se hace una reflexión sobre el enfoque de los pacientes sometidos a estos tratamientos, cuando presentan complicaciones y se valora su ingreso en UCI. De hecho, se destaca la aparición de sesiones y documentos de consenso conjuntos entre estos Servicios para resolver un problema tan complejo. fisiopatología. Se destaca el desequilibrio que se produce con el consumo continuado de alcohol entre los sitemas inhibidores y activadores del SNC, y como el cese en el consumo habitual puede descompensar esta situación. Se analizan los síntomas del síndrome de deprivación alcohólica, su cronología y las características particulares del delirium. Para acabar, se comentan el diagnóstico diferencial de estos cuadros y cuales son las opciones de tratamiento. Pese a la importancia de esta patología, no hay estudios definitivos contrastados que propogan un algoritmo de manejo definitivo.

fisiopatología. Se destaca el desequilibrio que se produce con el consumo continuado de alcohol entre los sitemas inhibidores y activadores del SNC, y como el cese en el consumo habitual puede descompensar esta situación. Se analizan los síntomas del síndrome de deprivación alcohólica, su cronología y las características particulares del delirium. Para acabar, se comentan el diagnóstico diferencial de estos cuadros y cuales son las opciones de tratamiento. Pese a la importancia de esta patología, no hay estudios definitivos contrastados que propogan un algoritmo de manejo definitivo. aumento en el número de citas en PubMed. Se caracteriza por una disfunción esofágica con una inflamación típicamente eosinofílica. La clínica característica aparece entre los 30-50 años, con impactaciones repetidas de bolo alimenticio, disfagia, pirosis y dolor torácico. En su etiopatogenia destacan una serie de factores desencadenantes (leche de vaca, proteínas del huevo, ciertos moluscos o frutos secos, soja…) que provocan una liberación de eotaxina-3 que sería la relacionada con el aumento de eosinófilos. Se destaca también la evolución a la cronicidad, seguida de fibrosis y posibles estenosis. Respecto al tratamiento, la posibilidad de usar IBPs/corticoides locales, y por otro lado dietas de eliminación intentando evitar los posibles desencadenantes. En el turno de preguntas, se plantean las dificultades para realizar un seguimiento individualizado de estos pacientes y la necesidad de endoscopias repetidas.

aumento en el número de citas en PubMed. Se caracteriza por una disfunción esofágica con una inflamación típicamente eosinofílica. La clínica característica aparece entre los 30-50 años, con impactaciones repetidas de bolo alimenticio, disfagia, pirosis y dolor torácico. En su etiopatogenia destacan una serie de factores desencadenantes (leche de vaca, proteínas del huevo, ciertos moluscos o frutos secos, soja…) que provocan una liberación de eotaxina-3 que sería la relacionada con el aumento de eosinófilos. Se destaca también la evolución a la cronicidad, seguida de fibrosis y posibles estenosis. Respecto al tratamiento, la posibilidad de usar IBPs/corticoides locales, y por otro lado dietas de eliminación intentando evitar los posibles desencadenantes. En el turno de preguntas, se plantean las dificultades para realizar un seguimiento individualizado de estos pacientes y la necesidad de endoscopias repetidas. «Menos es Más» en medicina. Los autores de las publicaciones son conscientes de las dificultades de encontrar una solución definitiva pero están de acuerdo en que en USA hay un gasto excesivo (hasta un 30%) y que además hay una mala relación entre el gasto y los resultados conseguidos referidos a calidad sanitaria. Lisa Rosenbaum plantea las dudas sobre si un posible recorte de gastos podría afectar a la calidad de la asistencia prestada. En la réplica, John Mandrola critica el excesivo gasto innecesario en el cuidado de factores de riesgo en personas ancianas y en novedosas técnicas que no han demostrado mejores resultados que tratamientos clásicos. Un dilema que nos permite reflexionar sobre nuestra actividad diaria y sus consecuencias.

«Menos es Más» en medicina. Los autores de las publicaciones son conscientes de las dificultades de encontrar una solución definitiva pero están de acuerdo en que en USA hay un gasto excesivo (hasta un 30%) y que además hay una mala relación entre el gasto y los resultados conseguidos referidos a calidad sanitaria. Lisa Rosenbaum plantea las dudas sobre si un posible recorte de gastos podría afectar a la calidad de la asistencia prestada. En la réplica, John Mandrola critica el excesivo gasto innecesario en el cuidado de factores de riesgo en personas ancianas y en novedosas técnicas que no han demostrado mejores resultados que tratamientos clásicos. Un dilema que nos permite reflexionar sobre nuestra actividad diaria y sus consecuencias. Considerando que se trata de «una disciplina quirúrgica resolutiva de problemas», hace una introducción sobre su historia y las generalidades (instrumental, marcaje, anestesia…), todo ello con numerosas imágenes demostrativas. Describe después la Z y W plastias y acaba con una detallada exposición de las diferentes opciones de injertos y colgajos. Para acabar, se añade un vídeo, dividido en dos partes, de una intervención con injerto de piel del propio paciente sobre una quemadura previa.

Considerando que se trata de «una disciplina quirúrgica resolutiva de problemas», hace una introducción sobre su historia y las generalidades (instrumental, marcaje, anestesia…), todo ello con numerosas imágenes demostrativas. Describe después la Z y W plastias y acaba con una detallada exposición de las diferentes opciones de injertos y colgajos. Para acabar, se añade un vídeo, dividido en dos partes, de una intervención con injerto de piel del propio paciente sobre una quemadura previa. una puesta al día sobre este tema. Se repasan la etiología, las características clínicas y formas de presentación, los criterios diagnósticos y los síntomas de alarma en el seguimiento de las gammapatías monoclonales. En la parte final, se revisan las novedades más recientes referidas a las opciones de tratamiento.

una puesta al día sobre este tema. Se repasan la etiología, las características clínicas y formas de presentación, los criterios diagnósticos y los síntomas de alarma en el seguimiento de las gammapatías monoclonales. En la parte final, se revisan las novedades más recientes referidas a las opciones de tratamiento. guías de actuación, la dificultad está en valorar las importantes limitaciones que tenemos para modificar este riesgo. Y además, las intervenciones que se realizan previo a la intervención quirúrgica, muchas veces solo consiguen retrasar está sin obtener otros beneficios. Para acabar, plantea el «sesgo de inmortalidad», que confunde muchos de los resultados referidos a la supervivecia de nuestras actuaciones.

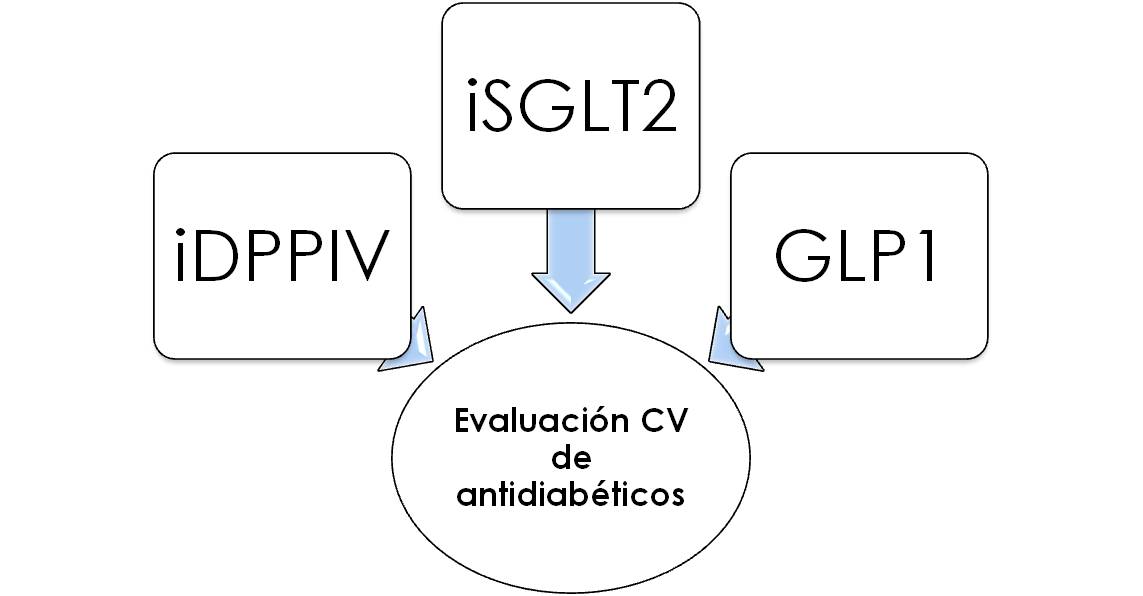

guías de actuación, la dificultad está en valorar las importantes limitaciones que tenemos para modificar este riesgo. Y además, las intervenciones que se realizan previo a la intervención quirúrgica, muchas veces solo consiguen retrasar está sin obtener otros beneficios. Para acabar, plantea el «sesgo de inmortalidad», que confunde muchos de los resultados referidos a la supervivecia de nuestras actuaciones. de la DM y sobre todo de su relación con el riesgo cardiovascular de estos enfermos. En la introducción se plantea la elevada prevalencia de esta entidad y el esperable aumento el los próximos años. Además, se replantea la orientación previa de su manejo, referida al control estricto de las cifras de glucemia, respecto a una más actual que quiere realmente modificar el riesgo de estos pacientes de sufrir complicaciones cardiovasculares. En la segunda parte, se revisan los trabajos publicados desde 2008 referidos a los tres grupos principales de tratamiento: inhibidores de DPP-4, inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1. De forma detallada se describen sus efectos sobre el riesgo cardiovascular y sus implicaciones clínicas.

de la DM y sobre todo de su relación con el riesgo cardiovascular de estos enfermos. En la introducción se plantea la elevada prevalencia de esta entidad y el esperable aumento el los próximos años. Además, se replantea la orientación previa de su manejo, referida al control estricto de las cifras de glucemia, respecto a una más actual que quiere realmente modificar el riesgo de estos pacientes de sufrir complicaciones cardiovasculares. En la segunda parte, se revisan los trabajos publicados desde 2008 referidos a los tres grupos principales de tratamiento: inhibidores de DPP-4, inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1. De forma detallada se describen sus efectos sobre el riesgo cardiovascular y sus implicaciones clínicas. de etiología no aclarada- hace una revisión sobre la toxicidad de los productos de herboristería. En concreto, este paciente al repasar la historia clínica, tomaba productos de la medicina tradicional china, a los que se atribuyen propiedades «regenerativas». Se hace una amplia descripción de estos productos, de sus supuestas utilidades y de la evidencia que hay sobre su toxicidad hepática y la incidencia de esta complicación.

de etiología no aclarada- hace una revisión sobre la toxicidad de los productos de herboristería. En concreto, este paciente al repasar la historia clínica, tomaba productos de la medicina tradicional china, a los que se atribuyen propiedades «regenerativas». Se hace una amplia descripción de estos productos, de sus supuestas utilidades y de la evidencia que hay sobre su toxicidad hepática y la incidencia de esta complicación.