La pasada Sesión del 21 de Noviembre de 2017 se hizo una actualización sobre este tema. La Dra. Silvia García, del Sº de Neumología, presenta una revisión incluyendo la  importancia del cáncer de pulmón, los requisitos de un programa de cribado y el estado actual de la cuestión. En los antecedentes, se descartan la radiografía de tórax y la citología de esputo por ineficaces. En segundo lugar, se explica el TAC de baja radiación como herramienta a utilizar en estos programas de cribado. A continuación, se revisan las series clásicas: P-IELCAP, NLST y NELSON, se discuten sus resultados y se plantea el posible traslado de estos trabajos a la práctica diaria de forma generalizada.

importancia del cáncer de pulmón, los requisitos de un programa de cribado y el estado actual de la cuestión. En los antecedentes, se descartan la radiografía de tórax y la citología de esputo por ineficaces. En segundo lugar, se explica el TAC de baja radiación como herramienta a utilizar en estos programas de cribado. A continuación, se revisan las series clásicas: P-IELCAP, NLST y NELSON, se discuten sus resultados y se plantea el posible traslado de estos trabajos a la práctica diaria de forma generalizada.

Para ver la presentación completa, pinchar AQUÍ

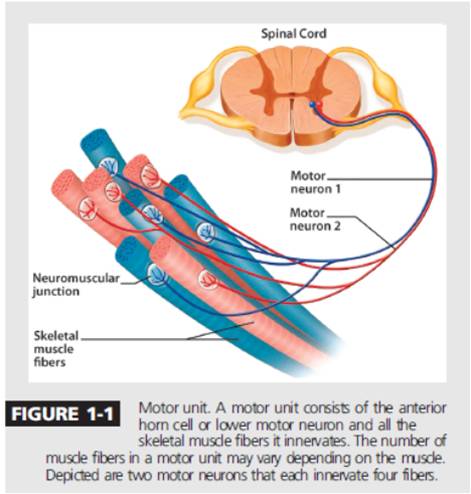

una nueva técnica de rehabilitación, la imaginería motora graduada. Se trata de una serie de ejercicios que intentan aprovechar la posible plasticidad neuronal y conseguir una regeneración funcional. De una forma gradual, dividida en tres etapas bien definidas, se intenta hacer una simulación mental de acciones determinadas para conseguir la recuperación funcional. En el turno de preguntas se plantearon las posibles limitaciones a la recuperación de las nueronas afectadas y el hecho de que en nuestro centro existe poca experiencia con esta técnica.

una nueva técnica de rehabilitación, la imaginería motora graduada. Se trata de una serie de ejercicios que intentan aprovechar la posible plasticidad neuronal y conseguir una regeneración funcional. De una forma gradual, dividida en tres etapas bien definidas, se intenta hacer una simulación mental de acciones determinadas para conseguir la recuperación funcional. En el turno de preguntas se plantearon las posibles limitaciones a la recuperación de las nueronas afectadas y el hecho de que en nuestro centro existe poca experiencia con esta técnica. la definición, la epidemiología, la etiopatogenia, las posibles complicaciones y los criterios de alarma. En la segunda parte, se centra en el diagnóstico y sobre todo en las diferentes opciones de tratamiento.

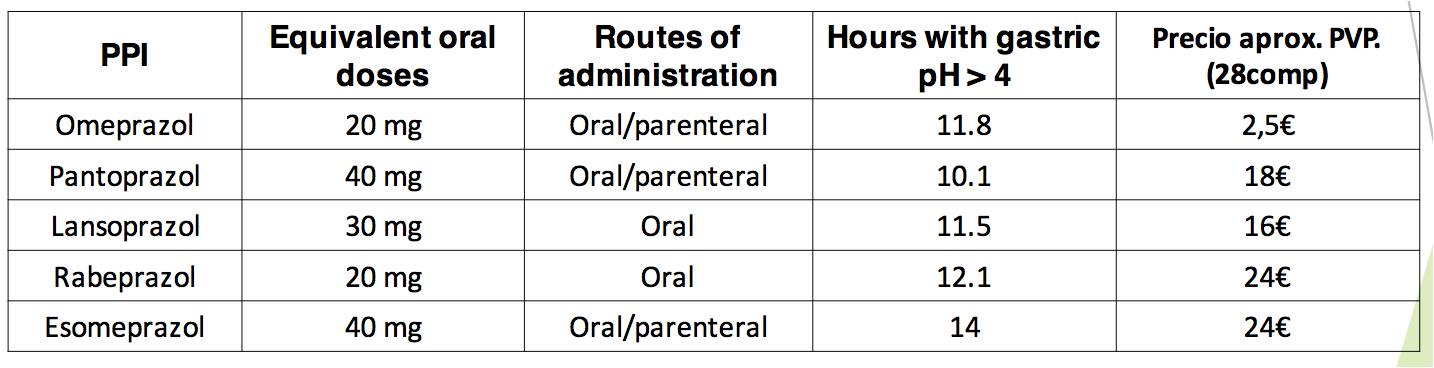

la definición, la epidemiología, la etiopatogenia, las posibles complicaciones y los criterios de alarma. En la segunda parte, se centra en el diagnóstico y sobre todo en las diferentes opciones de tratamiento. diferentes patologías. En primer lugar se destaca que en España se consume casi el doble de estos fármacos que en los países de nuestro entorno, se hace un análisis de las indicaciones aprobadas, del mecanismo de acción y de sus costes. En segundo lugar, se revisan de manera concreta los potenciales efectos secundarios de estos fármacos y la evidencia disponible. En general, series muy amplias pero de poca calidad, y con grnades dificultades para sacar conclusiones definitivas. Se describren la relación con la insuficiencia renal aguda y crónica, con la hipomagnesemia, la infección por Cl. difficile, la fractura de cadera, el riesgo cardiovascular, la neumonía, el déficit de vitamina B12 y las complicaciones de la cirrosis.

diferentes patologías. En primer lugar se destaca que en España se consume casi el doble de estos fármacos que en los países de nuestro entorno, se hace un análisis de las indicaciones aprobadas, del mecanismo de acción y de sus costes. En segundo lugar, se revisan de manera concreta los potenciales efectos secundarios de estos fármacos y la evidencia disponible. En general, series muy amplias pero de poca calidad, y con grnades dificultades para sacar conclusiones definitivas. Se describren la relación con la insuficiencia renal aguda y crónica, con la hipomagnesemia, la infección por Cl. difficile, la fractura de cadera, el riesgo cardiovascular, la neumonía, el déficit de vitamina B12 y las complicaciones de la cirrosis. principales características de este virus, de su modo de transmisión y de la cínica y el tratamiento. Se presentan también los datos de una serie analizada en nuestro Hospital de 43 pacientes inmunocompetentes con infección por CMV comparados con 103 en inmunodeprimidos. A destacar en pacientes más jóvenes la citolisis provocada por la afectación hepática y en los mayores la clínica referida a afectación colónica.

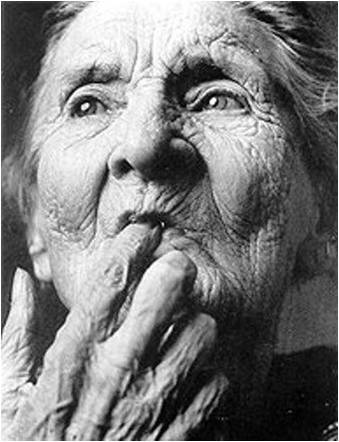

principales características de este virus, de su modo de transmisión y de la cínica y el tratamiento. Se presentan también los datos de una serie analizada en nuestro Hospital de 43 pacientes inmunocompetentes con infección por CMV comparados con 103 en inmunodeprimidos. A destacar en pacientes más jóvenes la citolisis provocada por la afectación hepática y en los mayores la clínica referida a afectación colónica. ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos, de las circunstancias que puedan modificar su pronóstico y expectativas de sobrevivir al hecho agudo que provoca esa situación crítica. Se analizan la importancia de la edad-más relevante el grado funcional que la edad cronológica considerada de forma aislada-, la obesidad, los trastornos psiquiátricos y la fragilidad. Destaca en lo referido a la obesidad que los altos índices de IMC implican un mejor pronóstico y que por el contrario, por debajo de un IMC de 18 aumenta la mortalidad.

ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos, de las circunstancias que puedan modificar su pronóstico y expectativas de sobrevivir al hecho agudo que provoca esa situación crítica. Se analizan la importancia de la edad-más relevante el grado funcional que la edad cronológica considerada de forma aislada-, la obesidad, los trastornos psiquiátricos y la fragilidad. Destaca en lo referido a la obesidad que los altos índices de IMC implican un mejor pronóstico y que por el contrario, por debajo de un IMC de 18 aumenta la mortalidad. vivos que cuando se administran en las cantidades adecuadas tienen efectos saludables en el huésped», se hace una descripción de sus características, de los requisitos necesarios y de las cepas más comunes consideradas como probióticos. Se describen también los prebióticos y los simbióticos y sus características. Para acabar, se hace un análisis de las posibles utilizaciones de los probióticos, de sus presentaciones y de sus limitaciones.

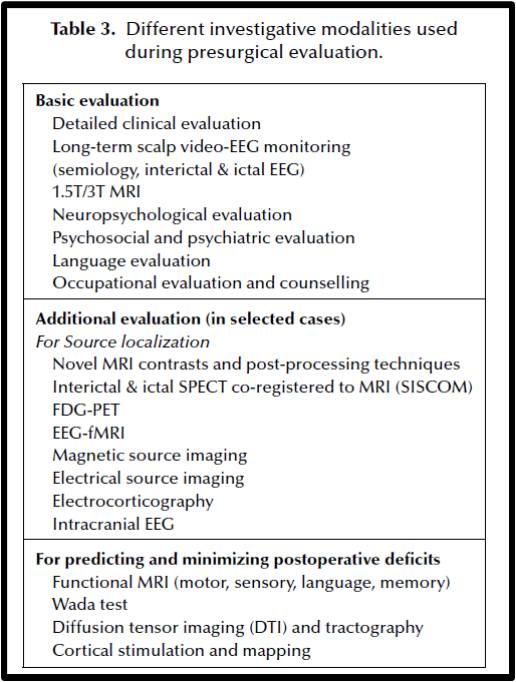

vivos que cuando se administran en las cantidades adecuadas tienen efectos saludables en el huésped», se hace una descripción de sus características, de los requisitos necesarios y de las cepas más comunes consideradas como probióticos. Se describen también los prebióticos y los simbióticos y sus características. Para acabar, se hace un análisis de las posibles utilizaciones de los probióticos, de sus presentaciones y de sus limitaciones. que hasta un 25% de estos casos son refractarios al tratamiento, está clara la importancia de nuevas estrategias de manejo de esta patología. Podemos definir como epilepsia refractaria a

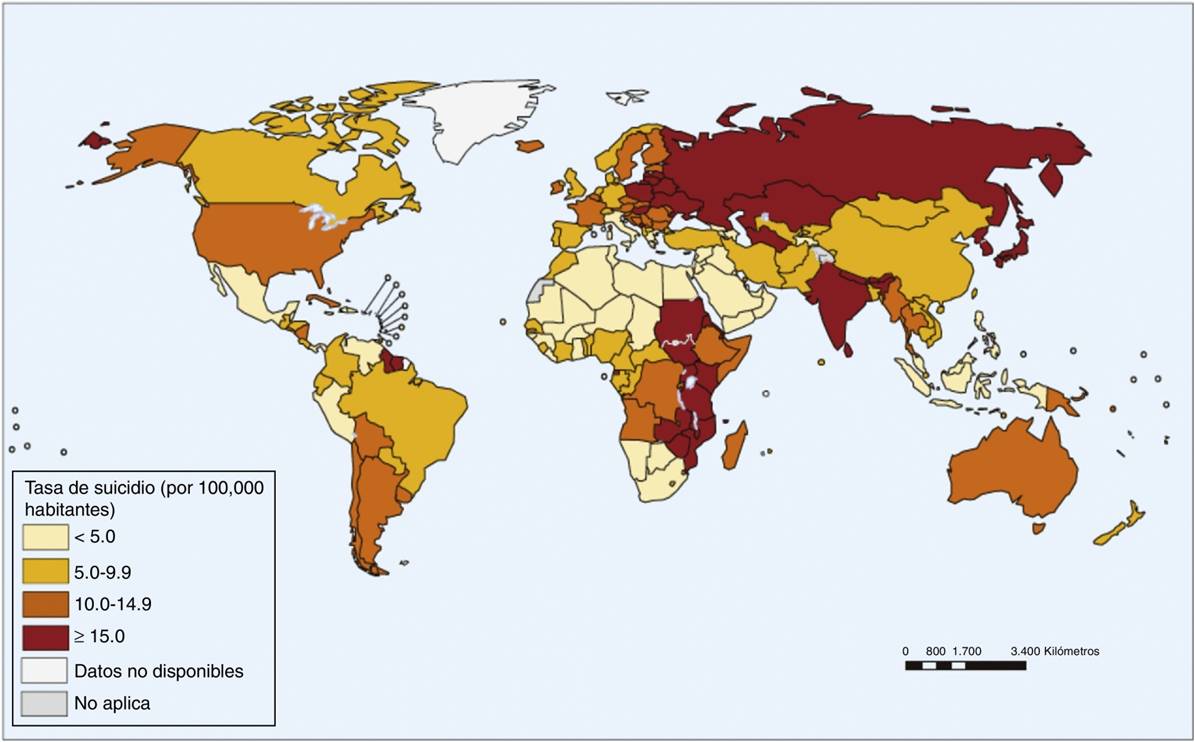

que hasta un 25% de estos casos son refractarios al tratamiento, está clara la importancia de nuevas estrategias de manejo de esta patología. Podemos definir como epilepsia refractaria a  hace una revisión sobre el tema. De forma detallada se analizan la incidencia, las maneras de realizarlo, los factores de riesgo y las formas de presentación. Se explican también las patologías más relacionadas y las posibilidades de llegar a un diagnóstico precoz que pueda evitar la muerte del individuo.

hace una revisión sobre el tema. De forma detallada se analizan la incidencia, las maneras de realizarlo, los factores de riesgo y las formas de presentación. Se explican también las patologías más relacionadas y las posibilidades de llegar a un diagnóstico precoz que pueda evitar la muerte del individuo. vacunas y la aparición de lupus o artritis reumatoide. En referencia a las vacunas de la gripe, VHB, VPH, ántrax y VVZ, parece la vacuna de la hepatitis B la más relacionada con la aparición de estas enfermedades autoinmunes. El segundo trabajo es otro metaanálisis sobre la vacuna de la gripe en pacientes con lupus. Aparece una menor inmunogenicidad, aunque suficiente, y un mayor riesgo de efectos colaterales. El último trabajo analiza la relación entre la enfermedad de Sjögren y la ETEV. Es un estudio prospectivo en la British Columbia sobre 4,5 millones de personas, y se encuentra un claro aumento del riesgo, hasta 7 veces más, sobre todo en los primeros meses tras el diagnóstico.

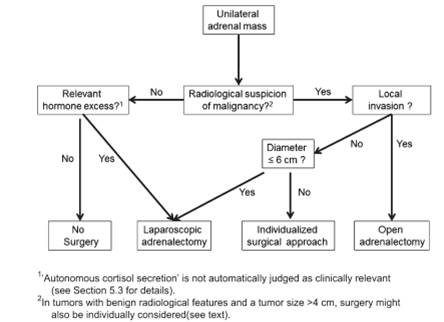

vacunas y la aparición de lupus o artritis reumatoide. En referencia a las vacunas de la gripe, VHB, VPH, ántrax y VVZ, parece la vacuna de la hepatitis B la más relacionada con la aparición de estas enfermedades autoinmunes. El segundo trabajo es otro metaanálisis sobre la vacuna de la gripe en pacientes con lupus. Aparece una menor inmunogenicidad, aunque suficiente, y un mayor riesgo de efectos colaterales. El último trabajo analiza la relación entre la enfermedad de Sjögren y la ETEV. Es un estudio prospectivo en la British Columbia sobre 4,5 millones de personas, y se encuentra un claro aumento del riesgo, hasta 7 veces más, sobre todo en los primeros meses tras el diagnóstico. trata de una revisión muy práctica del manejo de los incidentalomas. Se precisa en concreto a qué masas se refiere, a sus etiologías más habituales (el 5% malignos), a sus técnicas diagnósticas y a su manejo. Se describen los estudios necesarios para valorar su funcionalidad y las recomendaciones de tratamiento quirúrgico.

trata de una revisión muy práctica del manejo de los incidentalomas. Se precisa en concreto a qué masas se refiere, a sus etiologías más habituales (el 5% malignos), a sus técnicas diagnósticas y a su manejo. Se describen los estudios necesarios para valorar su funcionalidad y las recomendaciones de tratamiento quirúrgico. Aguado, hace una amplia revisión del manejo del paciente con demencia. Se analizan los aspectos diagnósticos incluyendo las diferentes escalas y test, así como el manejo clínico. Se hace también una amplia revisión de los tratamientos disponibles y de las nuevas alternativas que están en desarrollo.

Aguado, hace una amplia revisión del manejo del paciente con demencia. Se analizan los aspectos diagnósticos incluyendo las diferentes escalas y test, así como el manejo clínico. Se hace también una amplia revisión de los tratamientos disponibles y de las nuevas alternativas que están en desarrollo. pasado 4 de Julio una actualización sobre la patología de la piel, referida en concreto a las alteraciones de la cicatrización. Con imágenes variadas y muy docentes, se hace una amplia revisión de las cicatrices queloides y de las diferentes formas alteradas de cicatrización, de su diagnóstico y su manejo.

pasado 4 de Julio una actualización sobre la patología de la piel, referida en concreto a las alteraciones de la cicatrización. Con imágenes variadas y muy docentes, se hace una amplia revisión de las cicatrices queloides y de las diferentes formas alteradas de cicatrización, de su diagnóstico y su manejo. los pacientes mayores con hipotiroidismo subclínico, llegando a la conclusión de que no aporta beneficios. El segundo trabajo compara rivaroxaban vs aspirina en el tratamiento extendido del tromboembolismo pulmonar idiopático, llegando a la conclusión de que es superior rivaroxaban sin presentar mayor riesgo de sangrado. Para acabar, un estudio complementario a un trabajo publicado en Lancet en 2016 sobre el uso de tocilizumab en el tratamiento de la arteritis de células gigantes.

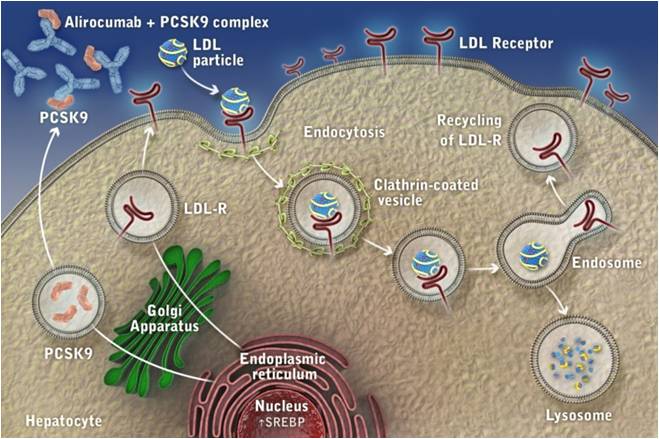

los pacientes mayores con hipotiroidismo subclínico, llegando a la conclusión de que no aporta beneficios. El segundo trabajo compara rivaroxaban vs aspirina en el tratamiento extendido del tromboembolismo pulmonar idiopático, llegando a la conclusión de que es superior rivaroxaban sin presentar mayor riesgo de sangrado. Para acabar, un estudio complementario a un trabajo publicado en Lancet en 2016 sobre el uso de tocilizumab en el tratamiento de la arteritis de células gigantes. cardivascular de semaglutide en diabéticos tipo 2. El siguiente trabajo analiza la relación entre el uso de canaglifocina y los eventos cardiovasculares y renales también en diabéticos tipo 2. El tercer artículo revisa la relación de las sulfonilureas con el riesgo cardiovascular y se enlaza con la cuarta publicación que analiza el papel actual de las modernas sulfonilureas. Para acabar, una revisión sobre los Ac anti PCSK9 y su utilidad en el tratamiento de las hipercolesterolemias.

cardivascular de semaglutide en diabéticos tipo 2. El siguiente trabajo analiza la relación entre el uso de canaglifocina y los eventos cardiovasculares y renales también en diabéticos tipo 2. El tercer artículo revisa la relación de las sulfonilureas con el riesgo cardiovascular y se enlaza con la cuarta publicación que analiza el papel actual de las modernas sulfonilureas. Para acabar, una revisión sobre los Ac anti PCSK9 y su utilidad en el tratamiento de las hipercolesterolemias. serie de trabajos centrados en el manejo inicial de la sepsis, en la importancia de la administración precoz de los antibióticos y en la necesidad de difundir de una mejor forma todas las recomendaciones sobre esta patología. El segundo grupo de publicaciones analiza las diferentes formas de evaluar los resultados de la aplicación de un Programa PROA y las recomendaciones sobre cuál puede ser la mejor estrategia. Para acabar, un trabajo que revisa la indicación de realizar un TAC craneal antes de una punción lumbar.

serie de trabajos centrados en el manejo inicial de la sepsis, en la importancia de la administración precoz de los antibióticos y en la necesidad de difundir de una mejor forma todas las recomendaciones sobre esta patología. El segundo grupo de publicaciones analiza las diferentes formas de evaluar los resultados de la aplicación de un Programa PROA y las recomendaciones sobre cuál puede ser la mejor estrategia. Para acabar, un trabajo que revisa la indicación de realizar un TAC craneal antes de una punción lumbar. Neurología, hace una revisión sobre este tema. De forma detallada se describen los antecedentes históricos, las formas de presentación y su clasificación. Se plantean las estrategias diagnósticas y el menjo práctico: sin novedades en lo que respecta a un trtamiento efectivo que modifique el curso de la enfermedad.

Neurología, hace una revisión sobre este tema. De forma detallada se describen los antecedentes históricos, las formas de presentación y su clasificación. Se plantean las estrategias diagnósticas y el menjo práctico: sin novedades en lo que respecta a un trtamiento efectivo que modifique el curso de la enfermedad. de Dermatología. El tema revisado fué la aftosis oral recurrente, describiendo sus 3 principales formas de presentación: menor, mayor y herpetiforme, y describiendo sus posibles etiologías. Se añalizan los elementos clave para el diagnóstico diferencial y las estrategias más actuales para su tratamiento.

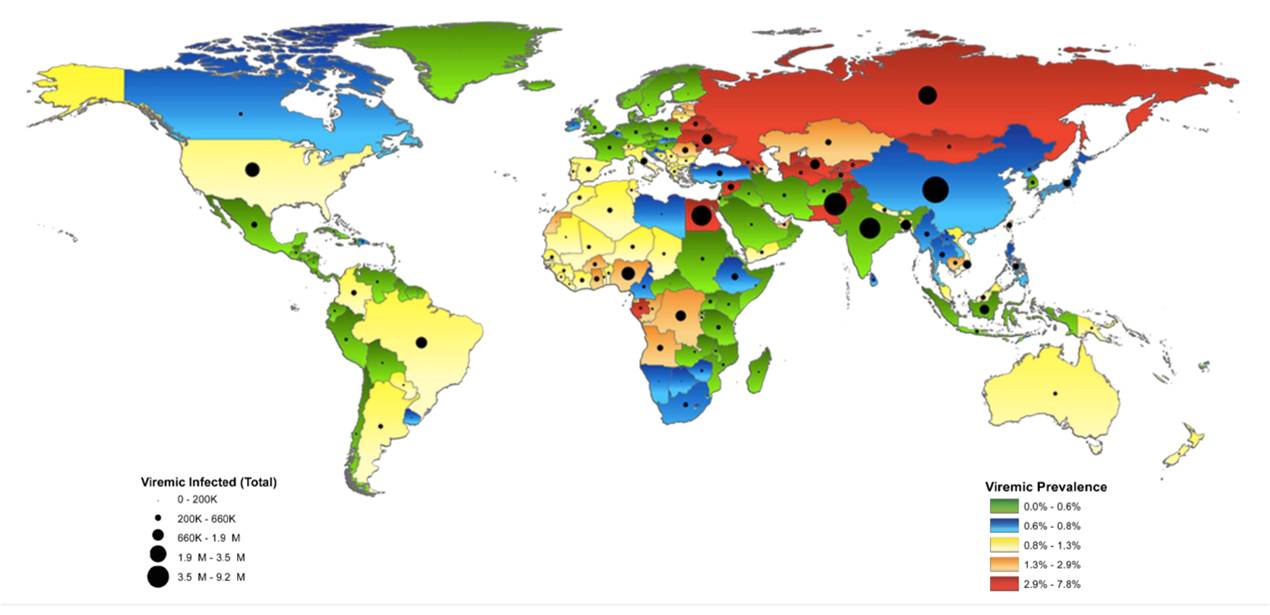

de Dermatología. El tema revisado fué la aftosis oral recurrente, describiendo sus 3 principales formas de presentación: menor, mayor y herpetiforme, y describiendo sus posibles etiologías. Se añalizan los elementos clave para el diagnóstico diferencial y las estrategias más actuales para su tratamiento. actual, con datos reales de prevalencia y se destaca su importancia con vistas a planificar los recursos destinados a financiar los tratamientos. Se describen también las consecuencias de no tratar a los pacientes, los gastos derivados de las complicaciones que aparecen en la evolución de la hepatitis crónica y el definitivo cambio que supone el tratamiento de la infección y su consecuentte curación. Para acabar, se plantean cuestiones tan trascendentes como la necesidad de diagnosticar, y tratar, a todos los pacientes infectados incluidos los estadíos iniciales, el riesgo de las reinfecciones y la posibilidad no solo de controlar la enfermedad sino de erradicarla.

actual, con datos reales de prevalencia y se destaca su importancia con vistas a planificar los recursos destinados a financiar los tratamientos. Se describen también las consecuencias de no tratar a los pacientes, los gastos derivados de las complicaciones que aparecen en la evolución de la hepatitis crónica y el definitivo cambio que supone el tratamiento de la infección y su consecuentte curación. Para acabar, se plantean cuestiones tan trascendentes como la necesidad de diagnosticar, y tratar, a todos los pacientes infectados incluidos los estadíos iniciales, el riesgo de las reinfecciones y la posibilidad no solo de controlar la enfermedad sino de erradicarla.